柏洋通信

Vol.61-80

2018.07.18

柏洋通信Vol.75

【ISOの定期審査を受けました。】(7/18)

7月11~13日の日程で、ISOの定期審査を受けました。当社は現在ISO14001:2015の認証を受けています。

定期審査の結果「改善指摘事項が発見されませんでした。登録されているマネジメントシステムについて、システムが維持されていることと判断いたします」との評価を受け、 無事定期審査に合格することができました。

工場のみならず、4年前から本社の営業や総務・経理部門も加わり、現在オール柏洋でISOに取り組んでいます。

「システムが維持されている」と評価をいただき「ほっと」したとはいえ、まだまだ当社として改善しなければならない点が多いことも事実です。

部品の交換がなされているにもかかわらず、点検記録の中に記載が漏れていたり、点検記録は残されていても、それが問題発生の際の振り返りに活用されていないなど。

生産に関わる多くのデータは記録されてはいるものの、必ずしも評価・分析が的確になされておらず、改善に向けてのアクションに繋げられていないとの指摘も受けています。

また本社の営業、経理部門の取り組みは、より事業計画との整合性を重視するよう指摘を受けています。

オール柏洋で取り組んでいるとはいえ、この辺りが課題としてクローズアップされてきたと感じています。

ISOを推進する上で、PDCAの重要性に異論をはさむ人など誰一人としていないでしょう。

PDCAがPlan/計画⇒Do/実行⇒Check/分析・評価⇒Action/継続的な改善の頭文字であることは、今さら言うまでもないことです。

ところがつい最近、ネット上でこんなPDCAを見つけてしまいました。P=Plan/計画⇒D=Delay/遅れる⇒C=Cancel/止める⇒A=Apologize/謝る、なのだそうです。

「言い得て妙」だと感心してしまった私は、経営者として如何なものかとは思いますが、こうした状況に陥ることは往々にしてあることだと納得できます。

そもそも計画そのものに無理があったのか、取り組みの仕方に問題があったのか。

当社のISOがこのような悲惨な結果に終わらないよう、自戒を込めてあえて披露した次第です。

七島 徹

2018.07.06

柏洋通信Vol.74

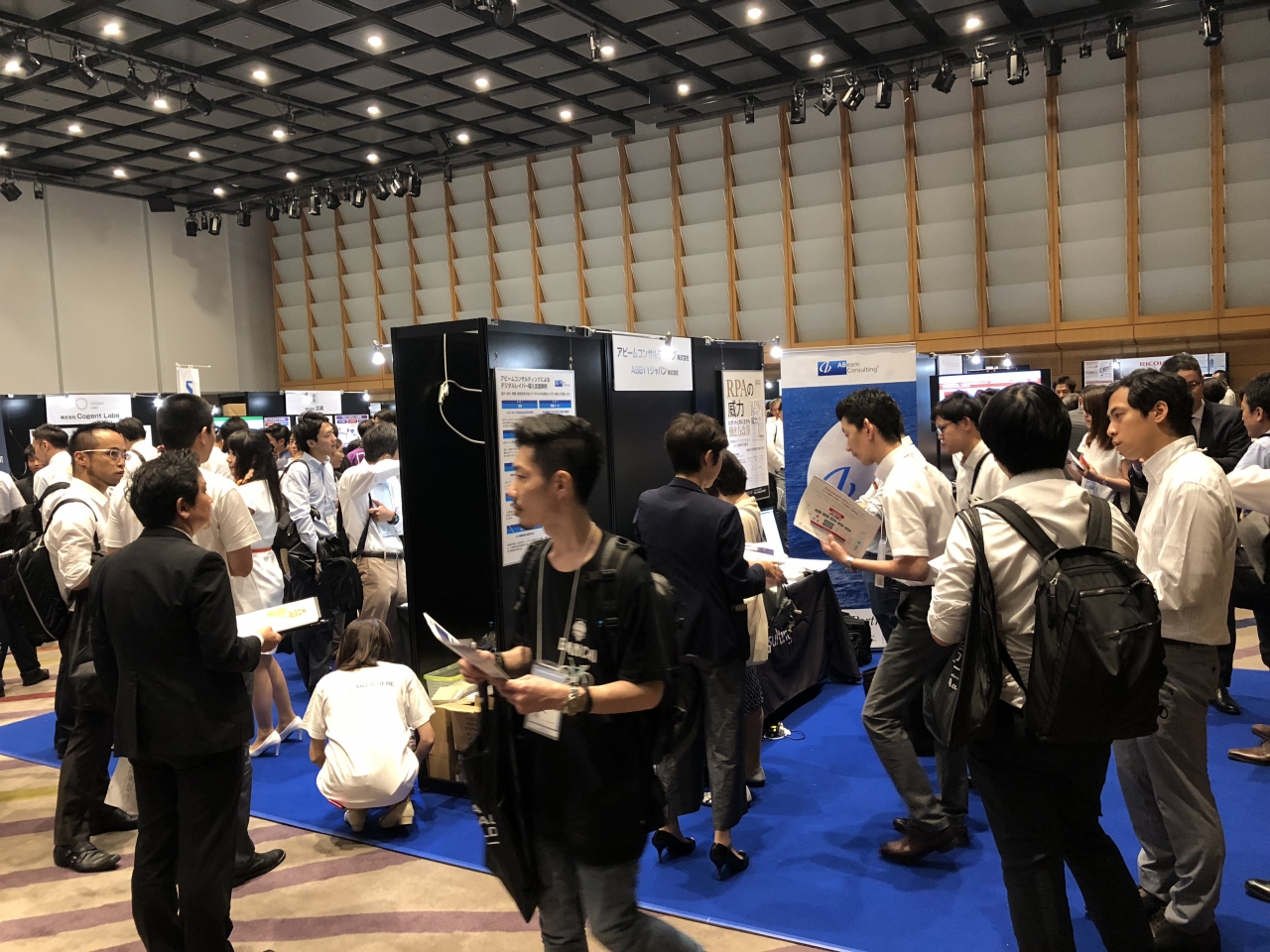

【RPAデジタルワールド2018に行ってきました。】(7/6)

◆今最も旬な話題のRPAだけに、展示ルームではホットなやり取りがあちらこちらで聞かれます。企業トップの鶴の一声で導入が決定し、あわてて駆け付けた担当者も多いのでは?

◆セミナーは立ち見が出るほど盛況でした。導入前の手探りの状態の企業から、AI を駆使してさらに高度な活用方法を模索している企業まで、多様なニーズに合わせてテーマも実に様々です。

◆高度なプログラミングの知識がなくても自動で仕事をこなすロボットが作れるというのが売りだけに、ロボットの開発を実際に体感できるコーナーは、多くの人たちで溢れていました。

東京国際フォーラムを会場に、7月4日に開催された「RPAデジタルワールド2018」に行ってきました。

イベントのサブタイトルは「デジタルロボットと共にオフィスで働く未来のすべてがここに」です。

展示ルームでは内外のRPA の開発業者やベンダー30社以上が出展し、それぞれがデモンストレーションを行っていました。

同時にRPAの未来を語る基調講演や、導入時や導入後の課題解決に向けた実践的なオープンセミナーが数多く催され、どれに参加すべきか戸惑うほどです。

今や新聞、テレビなどでRPA (ロボティック プロセス オートメーション)や、デジタルロボット、 デジタルレイバーという言葉を目にしない日はないと言っても過言ではありませんが、デジタル音痴の私には、なんとなくもやもや感の残る言葉でもありました。

RPA に関することは、この柏洋通信でも何度か取り上げているのですが、私自身が完全に腹落ちし、 かつ当社が導入に向けて動いているかと言えば、全くそのようなことはありません。

それでも大手企業を中心に、急速に導入が進んでいるとマスコミは煽るし、人手不足の解消や働き方改革を実現するための究極のツールだと言われると、 私も経営者の端くれとして居ても立っても居られません。

おっとり刀(非常にアナログ的表現ですが)で東京国際フォーラムに馳せ参じたというわけです。

RPA やデジタルレイバーについて、今さら私がここで解説するのはお門違いでしょう。

デジタル音痴を自認する私に言えることは、「私たちがパソコン上で行っている定型作業を自動化する」程度でしょうか。

映画スターウォーズに登場するC-3POが、パソコンの前に座って作業をしている光景を一瞬でも思い浮かべた方は私と同類です(笑)。

ロボットという言葉が入っているとはいえ、二足歩行の人型ロボットが活躍するわけではないことは、皆さんもご存じの通りです。

あくまでRPAにできることは、パソコン上で行う単純、定型、反復作業の自動化です。

とはいっても、OCR(光学的文字認識)やAI(人工知能)などと連携し、仕事の領域はこれからますます広がっていくことが確実視されています。

将来的には人間から仕事を奪うなど、SFチックな警鐘を鳴らす向きもあるようですが、あながち有り得ない話ではないと思うのは、私くらいでしょうか。

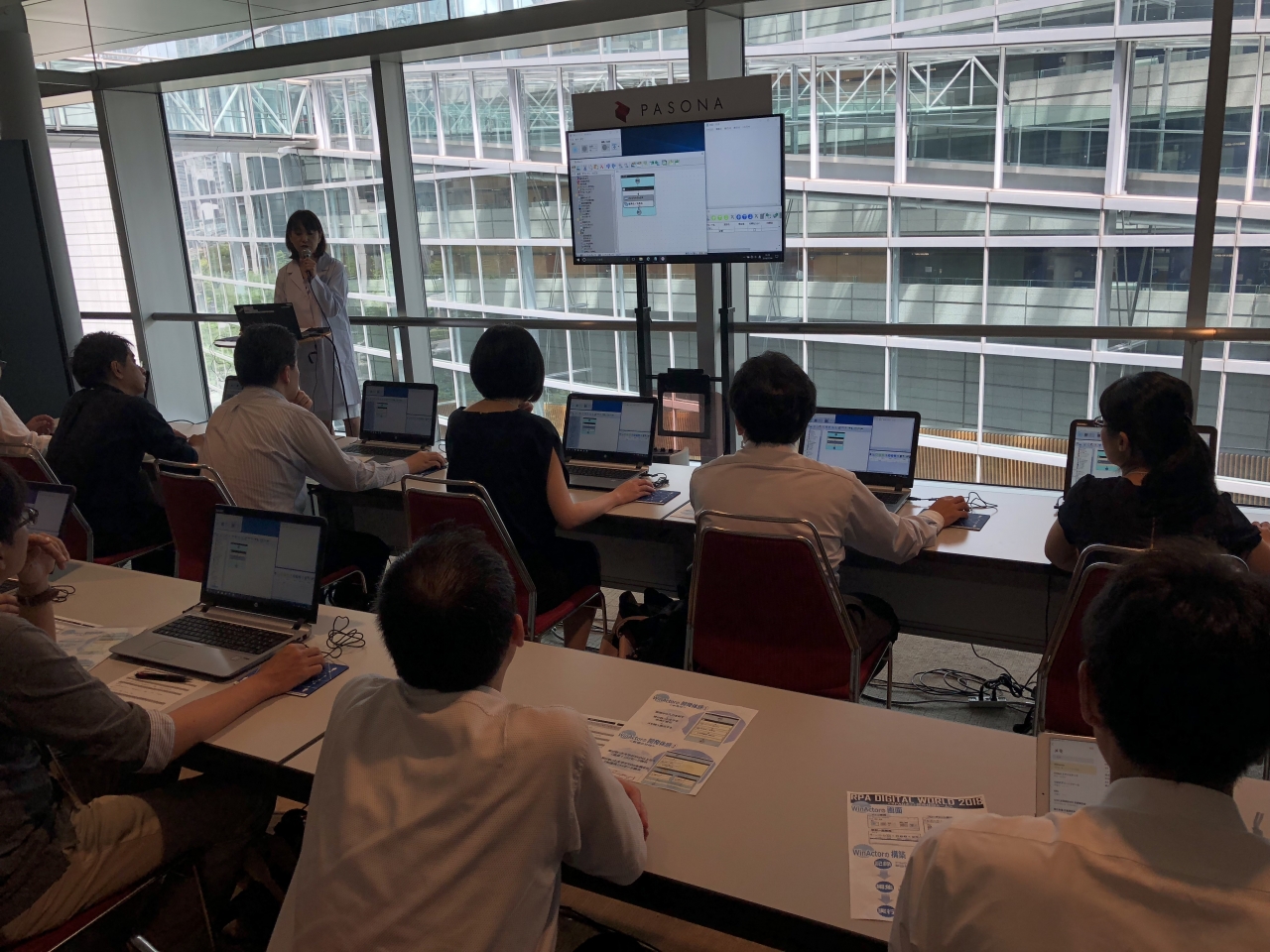

さて、肝心のイベントの内容については、主催者側のURLを参照していただくとして(https://rpa-bank.com/event/digitalworld/)、 私は主にRPAを導入する際に注意すべき点や、実際に導入した後に陥りやすい問題点に絞った内容のセミナーに参加してみました。

セミナーの冒頭、講師の先生が「まだ導入していない企業の方は手を上げてもらえますか」と呼びかけました。

もちろん私は勢いよく手を上げたのですが、実際に手を上げたのはざっと見て参加者約100名中30~40名程度。

ということは、60%以上の企業で既に導入済みということになります。

この手のイベントですから、全くRPAに関心のない人間は来場していないにしても、この数字は驚きでした。

ここまでRPAは浸透しているのか、RPA侮るなかれ。

もちろんRPAが流行っているから導入する訳ではありません。

RPA化することでメリットの出せる業務を慎重に選定しなければならないことは、今回のセミナーでも再三指摘されていることですし、 導入にはそれなりのコストもかかるため、事前に費用対効果の分析も不可欠です。

それにRPAに仕事を渡すことになる従業員の意識改革も無視できません。

また対象となる業務がきちんと標準化されていることが、RPA導入の成功を大きく左右するともいいます。

この辺りをはしょって初めにRPAありきで導入すれば、思ったような効果が出ずに「こんなはずではなかった」ということになるのは明白です。

結局のところ、日頃からその場しのぎのいい加減な仕事のやり方や、個人の力量に依存する非マニュアル化した仕事の進め方では、 RPAで業務を効率化しようとしても、それ以前の話であることが理解できました。

ここのところで多くのベンダーから、クラウド型のRPAがリリースされています。

大手企業が自社のシステムに合わせて構築する開発型に比べ、費用も格段にリーズナブルなため、 今後当社のような中小企業でも、RPAの導入が急速に進むことでしょう。

今回のセミナーでは、初めから費用対効果を狙って大きな業務に取り組むのではなく、小さな業務で素早く成果を実感し、 そうした成功体験を積み重ねながら雪だるま式に大きな成果を目指すべき、とのアドバイスもありました。

いずれにせよ、これからは人間がすべき仕事とRPAでデジタルレイバーに任せるべき仕事を明確に線引きし、 人間はより高度な判断を必要とする業務に専念しなければなりません。

当社もRPA導入に向けた準備を直ちに始めなければならないと、痛感したところです。

七島 徹

2018.06.18

柏洋通信Vol.73

【画像センシング展2018に行ってきました。】(6/18)

パシフィコ横浜を会場に、6月13日から6月15日の日程で開催された「画像センシング展2018」に行ってきました。

このイベント年に2回開催されており、今回で33日目を迎えます。

私もここ4,5年は欠かさず訪れるようにしているのですが、技術の進歩のスピードには目を見張るものがあります。

今回のキーワードは、ずばり「ディープラーニング」「AI」そして「IoT」。

生産現場にしても、医療現場にしても、はたまた公道にしても、あらゆる環境の下で自動化を達成するためには、高度な画像認識が欠かせないことは言うまでもありません。

そしてそうした能力を飛躍的に高めるのが、AIでありディープラーニングです。

また、あらゆるものがインターネットに繋がる「IoT」技術と、カメラやセンサーが連動することで、生産性を大きく向上させることができるのです。

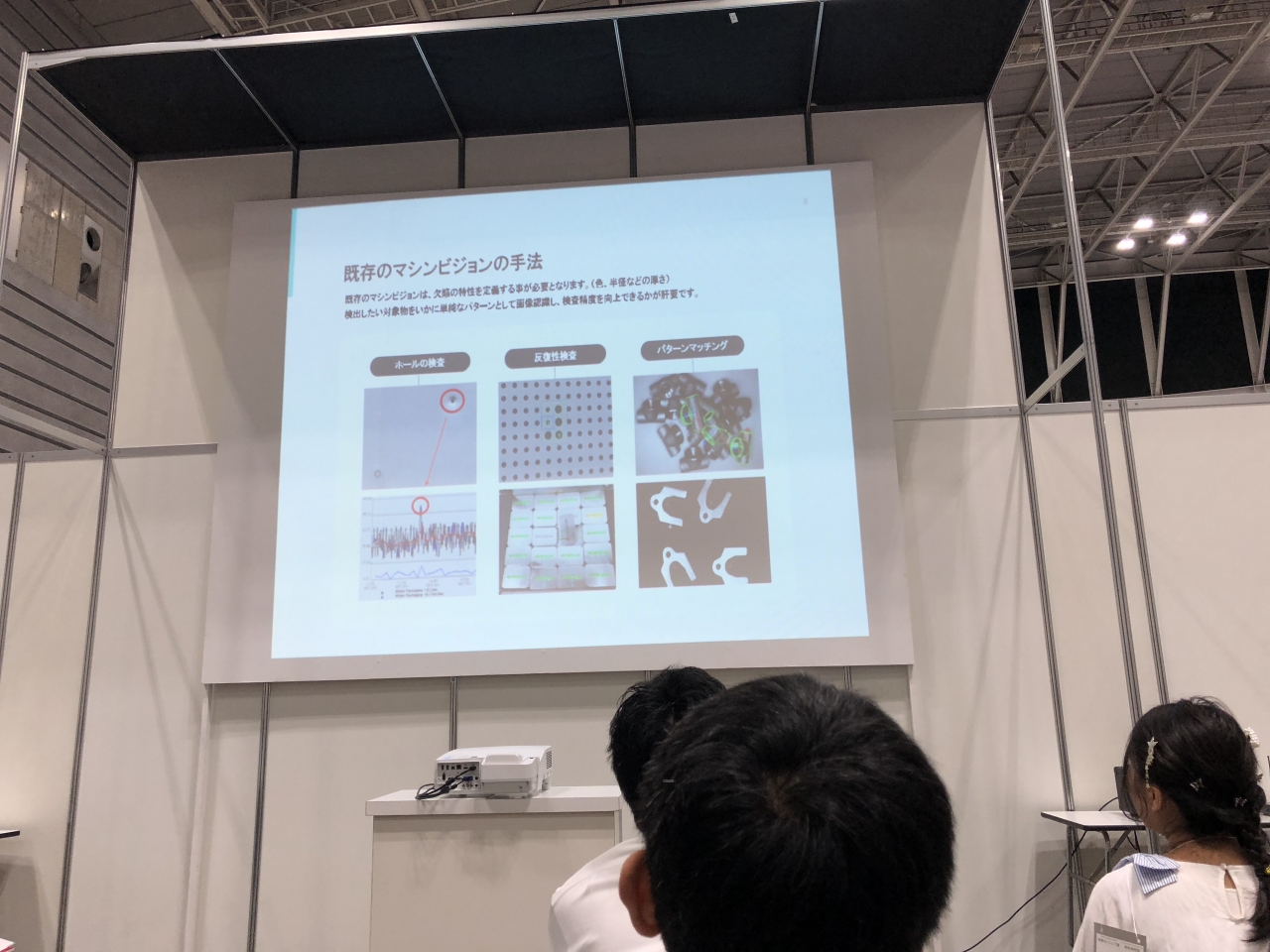

さて、今回私が注目したのがマシンビジョン(画像認識による製品検査)に特化したディープラーニングソフトウエアです。

以前別の展示会でも見かけて気になっていたのです。

今回展示会に合わせてセミナーが開催されたことから覗いてきました。

従来であればあらかじめ膨大な量の画像を用意し、それらを専門家が「AI」に覚え込ませる作業が必要でした。

一方このソフトウエアはあらかじめディープラーニングのアルゴリズムが組み込まれていて、高度な専門知識のない人間でも操作できるのだそうです。

自社で固有の画像を読み込ませることで、どんどん検査の精度を上げることができるというのが売り文句です。

AI導入のハードルが、より低くなったと言えるでしょう。

まだ発売されて日が浅いのですが、既に大手企業を中心に、納入実績が幾つもあるとのこと。

この他にも同じくディープラーニングを活用し、AIにベテラン検査員の技能を学習させるというソフトウエアも目を引きました。

中小企業が無理なく導入できるほど、使い勝手やコストがこなれているかは別にしても、 こうした技術が慢性的な人手不足や技能の継承問題を解決する、一つの回答になるのではないでしょうか。

これからも引き続き注視していきたいと思います。

七島 徹

2018.06.04

柏洋通信Vol.72

【インテリアライフスタイル東京2018に行ってきました。】(6/4)

◆フーディストの主役はやっぱりガラスびんです。

◆能登・輪島の谷川醸造様。糀をベースに様々な調味料を商品化。調味料を使ったレシピも積極的に提案しています。

◆地元福島県須賀川のF2R様。ふくしまの豊かな恵みをドライフルーツに。はちみつとのコラボ商品をガラスびんで展開しています。

今年も東京ビッグサイトを会場に、5月30日から6月1日の日程で開催された「インテリアライフスタイル東京2018」に行ってきました。

「インテリア」と銘打ってはいるものの、むしろその後に続く「ライフスタイル」の比重が高いのがこのイベントの特徴でしょう。

洗練されたファッションから様々な生活シーンを彩る雑貨類、さらにはオーガニックな食品に至るまで、カバーする領域は実に広範囲です。

会場は正に、健康で快適な「ライフスタイル」の提案で満ち溢れていました。尚、展示会の詳細については以下のURLを参照願います。

https://interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com/

作り手や売り手が素材や機能、使い勝手に徹底的にこだわることは、今の時代「当り前」と言えるものです。

今やお客様がネットを介して自ら商品の情報を収集し、比較検討するのは日常的な購買活動の一環として、すっかり定着しました。

こうしたお客様優位な状況の中で、お客様に選んでいただくことの難しさを、我々も肌身に染みて感じているところです。

そこでお客様が手に取るか取らないかの分かれ目が、デザインの力であることは言うまでもありません。

そのデザインに「驚き」や「感動」はあるのか! 広大な会場を歩き回りながら、自問する自分がいました。

食品の展示ブースはフーディスト(FOODIST:食にこだわる人の意)のネーミングの下、「ライフスタイルに溶け込む多様な『食』の提案の場」がテーマです。

出展者の数はそれほど多くはありませんが、展示されている商品は、いずれも中身の味わいや品質とともに、パッケージにもこだわり抜いたものばかりです。

しかもその大部分がガラスびんを使用していることを、改めてこの場で強調したいと思います。

こだわればガラスびん! マイクロプラスチックによる海洋汚染、環境破壊を危惧する報道が、このところ目に付くようになりました。

デザイン面ばかりでなく、環境面での「こだわり」にも応えることのできるパッケージとして、これからガラスびんにまた光が当たることが期待できそうです。

もちろん会場では、当社の製品をお使いの、新たなお客様との出会いもありました。

七島 徹

2018.05.22

柏洋通信Vol.71

【10回目の色替えを実施しました。】(5/22)

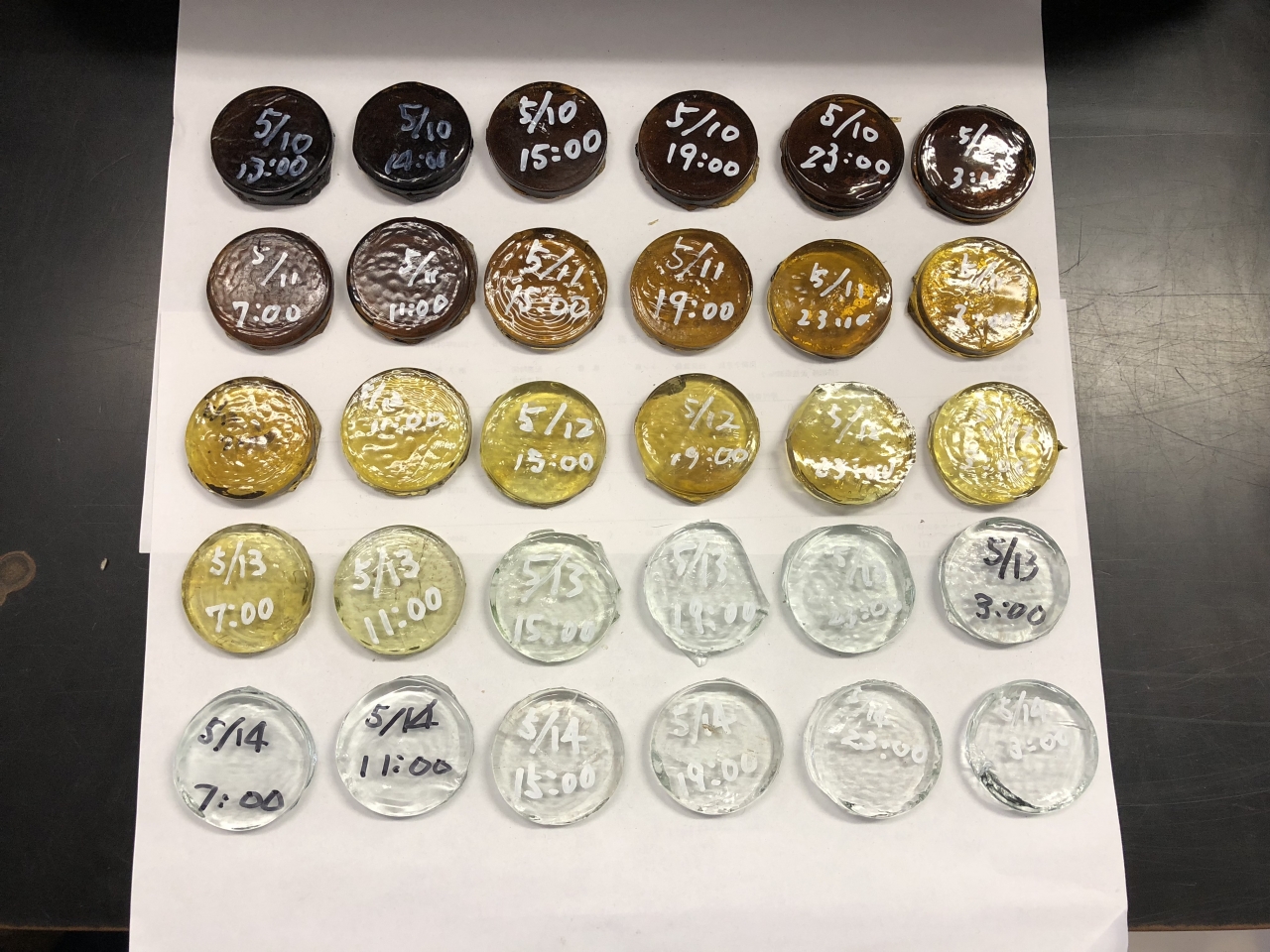

5月10日から13日の日程で、10回目の色替えを実施しました。

今回は茶から白への転換になります。

今回は色替え直前に生産計画が変更になり、引揚量が大幅に下がるというイレギュラーな状況が発生しました。

既に引揚量に合わせて茶びんの原料をサイロに投入していたため、色替えの進捗に合わせて調合した原料の最初の投入が、 計画した9日の19時から遅れること約4時間、23時にずれ込むアクシデントに見舞われました。

このままでは計画している生産再開の時点で、茶から白へと色が完全に替りきっていないことが危惧されることから、 翌10日より色替え原料の投入を、順次早めることにしました。

色替え期間中は特に大きな問題もなく推移しましたが、前回と比較すると、熔解炉内での気泡の発生が多く見られたとの報告がありました。

計画通り14日の9時より、3号ラインでの生産を再開しました。

色調や比重などのスペック類は、その時点で既に基準値内に収まっています。

ガラスの組成も、第三者機関での測定で合格しています。

それでも前回と比べると気泡の発生が多く見られ、実際に製品が取れるまでにはしばらく時間を要しました。

翌15日には1号、2号ラインも計画通り生産を再開しました。

それぞれ気泡の発生は見られたものの、徐々に収束に向かっています。

5月22日には外部から溶解の専門家を招いて「熔解技術向上プロジェクト」を開催し、今回の色替えについての徹底検証を行いました。 今回は直前に発生したイレギュラーな事態によって、当初の計画通りには進みませんでしたが、 前回と比較してどこがどのように異なっていたのか、さらに精緻な分析を行い、気泡発生の原因を特定していきます。

専門家の見解では、当初の色替え計画自体には問題はないとのことです。

次回も今回の計画をベースに進めていくことになります。

七島 徹