柏洋通信

柏洋通信

2019.01.15

柏洋通信VOL84

「2019年新春賀詞交換会」に出席しました。

新年明けましておめでとうございます。平成最後の年を迎え、今年は元号が変わるだけでなく、秋にはいよいよ消費税の増税が控えるなど、景気の面でも大きな節目の年となりそうです。当社は年末から明けの4日までしっかりとお休みを頂き、心新たに仕事始めを迎えましたが、年始早々方々から聞こえてくるのは、例年以上に不確定要素の多い年だということです。亥年は何かと変化の多い年だとも言われます。何事にも想定外とあわてないよう、この1年緊張感を持って臨みたいと思います。

さて、1月11日金曜日、恒例となったあだたら商工会と二本松商工会議所共催による「2019年新春賀詞交換会」が開催され、今年も出席しました。会員企業は日本酒や家具など二本松伝統の地場産業から当社のような進出企業まで、業種も銀行などの金融業から飲食店やホテルなどのサービス業に至るまで実に多彩です。開催に当りあだたら商工会三浦会長の挨拶に続き、二本松市三保市長が登壇されました。昨年は戊辰戦争から150年とのことで、二本松少年隊にスポットを当てた記念事業が催され、今年は新たに二本松城の再建も視野に入れた計画が動き出すとか。その後地元政財界の重鎮による鏡開きを経て、今年も300名を優に超える人々が集う盛大な会が始まりました。私は東京での挨拶回りを終えての出席とあって、今年初めてお会いする方々がほとんどですから席を温める暇などありません。せっかくの料理にもほとんど手を付けることなく、瞬く間に中締めを迎えました。例年のこととはいえ、こうしたあわただしい時間が仕事始めを実感させてくれます。

様々な業種の方々とお話をしていて感じたことは、年頭を彩る華やかな宴にも拘らず、皆さん一様に危機感をお持ちだということです。中でも米中貿易戦争は、ここ二本松にあっても切実な問題として捉えている方が多いということです。根は単なる貿易収支の不均衡などには留まらず、アメリカと中国の覇権争いであり、長期化することは必至との見方が大勢です。その結果、アメリカ、中国双方の経済に変調を来せば、日本のみならず世界、ひいては二本松の経済にも影響が及ぶことは明白です。さらに今秋には消費税増税も加わるのですから、この1年いったいどうなるのやら。「危機に備えよ」が2019年のキーワードだと、改めて肝に銘じたところです。

七島 徹

2018.12.07

柏洋通信VOL83

ガラスびんフォーラムの例会に出席しました。

11月28日、大阪で行われた「ガラスびんフォーラム」の例会(社長会)に出席しました。「ガラスびんフォーラム」とは当社を含む東西7社、主に中小のガラスびんメーカーで構成する団体です。今年の2月に創立50年を祝う祝賀会を開いたことは、柏洋通信のVOL64でも紹介したので、覚えていらっしゃる方もおられるでしょう。ガラスびんの需要を伸ばすことを第一の目的とし、年に4回ほど各社の社長が集まり、情報交換や議論を重ねる場として例会を催しています。平成最後となる例会は、大阪での開催となりました。

今回の会場は今年7月にオープンしたばかりの「CuteGlass Shop and Gallery(キュートグラス ショップ アンド ギャラリー)」(大阪市中央区伏見町2)です。通常大阪開催の例会は貸会議室を利用しているのですが、今回は現在当フォーラムの会長を務める日本精工硝子さんの小西社長から、「CuteGlass Shop and Gallery」のお披露目を兼ねて、この場所で行いたいとのオファーをいただいていました。そもそもここは日本精工硝子さんの製造するガラスびんと、同社が開発したスキンケア商品を販売するアンテナショップとして生まれました。建物は小西社長の御親戚が実際に住まわれていた、大正時代の古民家をリニューアルしたものです。

会合に先立ち、小西社長自ら店舗とギャラリーを案内していただきました。日本精工硝子さんは傑出した技術力で、デザイン性の高い製品を市場に送り出してきた会社として業界で名をはせています。ここはスキンケア製品ばかりでなく、そうした製品(空びん)を常時120種類以上取り揃え、一般の方々が1本からでも購入できるという意味で、日本では唯一といってもよいショップです。同時に小西社長の貴重なコレクションであるアンティークなガラスびんも展示されており、ギャラリーとしても文化的価値の高いものだと思います。建物自体も単なる古民家の再生ではありません。元の姿を継承しつつ耐震性などの安全性を確保し、さらに店舗やオフィスとして活用できる実用性も兼ね備えています。その上でシンプルかつモダンなデザインに仕上がっており、訪れる人々の中に建築ファンが多いというのも頷けます。日本精工硝子さんのガラスびんにも通じる「こだわり」を見たのは、私だけではないでしょう。ここは小西社長のガラスびんへの強い思い入れを、感じることのできる空間でした。

当社が福島県二本松市に工場を移して今年で50年を迎えました。このところマイクロプラスチック問題が急速にクローズアップされ、ナチュラルな素材であるガラスびんへ追い風が吹くのでは、との見方もありますが、実際のところそれほど簡単な話ではないでしょう。ガラスびんの魅力や安全性をアピールするために、地元で我々自身に何ができるのか。日本精工硝子さんのチャレンジを目の当たりにし、考えさせられることの多い例会でした。

七島 徹

2018.12.04

柏洋通信VOL82

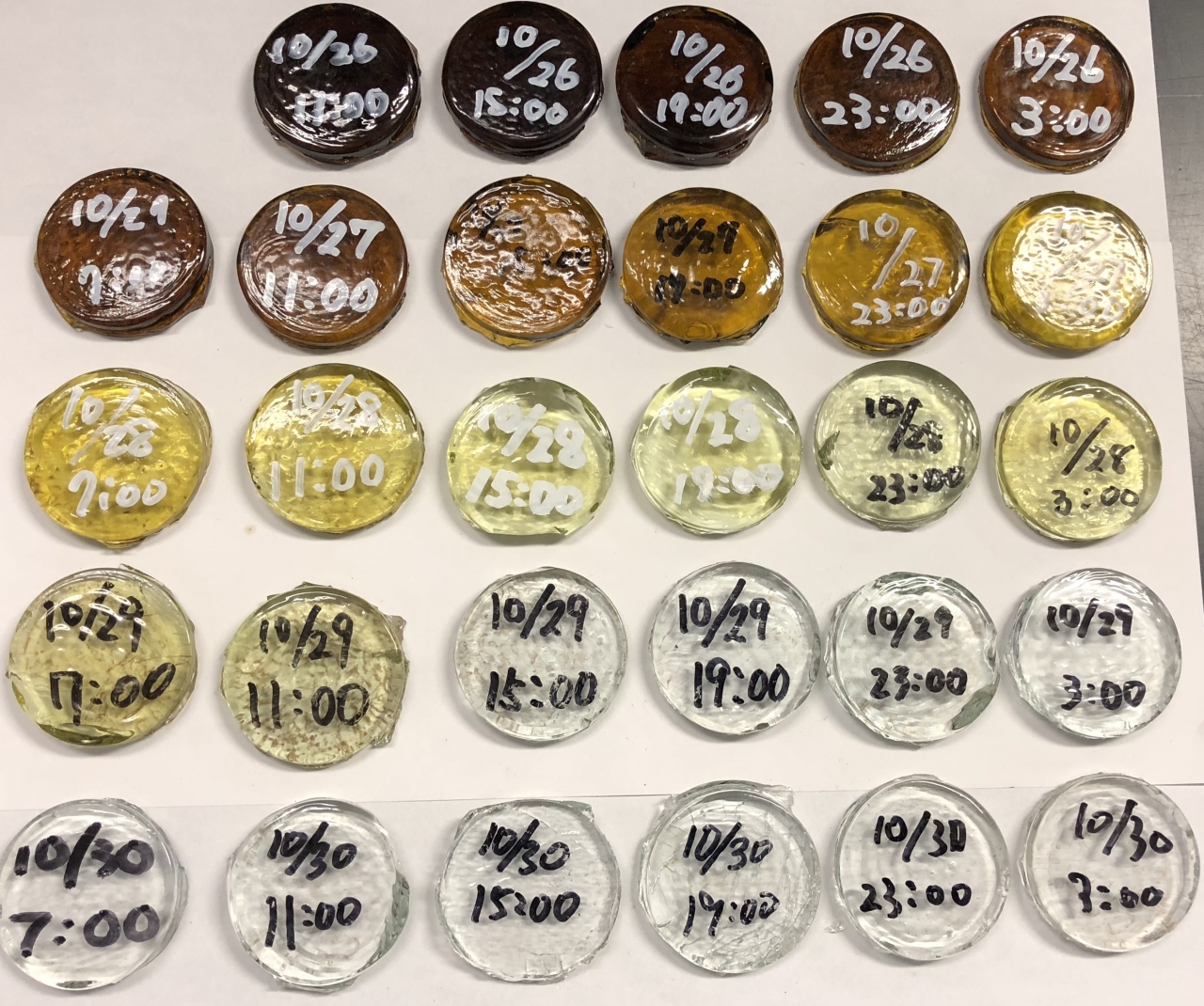

12回目の色替えが終了しました。

10月26日から30日の日程で12回目の色替えを(茶⇒透明)実施しました。ヨーロッパ視察の報告が思いのほか長くなり、タイミングを逸してしまいましたが、現在順調に透明びんの生産を続けています。今回もこれまでの色替えと大きく変わるところはありませんが、吹製を停止する直前の生産量が90㌧を超え、比較的多かったことから、段階的に投入する色替え原料の投入時間を調整しました。また前回の色替えでは、溶解炉のスロート付近の温度が想定より20度程度高めとなりましたが、それが気泡の発生に繋がった考えられることから、今回は温度の上昇に合わせて早めにアクションを起こし、温度管理により慎重を期しました。結果として生産再開後、一時的に気泡が多発する事態が起きたものの、短期間で収束し大きな問題にはなりませんでした。色替えから1カ月を経た現在、ガラス素地は良い状態を維持できていると考えています。

七島 徹

2018.11.14

柏洋通信VOL81

日本ガラスびん協会主催のヨーロッパ視察に行ってきました。その④

マンチェスターからアムステルダムへとんぼ返りした翌日、10月24日の午前8時過ぎ、今度は陸路でドイツのデュッセルドルフへと向かいました。時折雨脚が強まる生憎のお天気でしたが、バスは高速道路を快適に進みます。オランダとドイツはともにユーロ圏内とあって、途中国境を超える際にもパスポートのチェックなど全くありません。一方で昨日訪れたイギリスでは、現在ユーロを離脱する交渉でもめにもめている最中です。丁度この文章を書いている11月14日、「暫定合意」したとの報道が新聞やテレビを賑わしましたが、実際に離脱が完了するまでには、まだまだ紆余曲折がありそうです。昨日訪問したエンサークグラス社のエルトン工場で大量に生産されているびん詰め製品も、ドーバー海峡を渡って広くユーロ圏内に出荷されているはずです。今まで自由に行き来できていたにもかかわらず、ユーロから離脱すれば否応なしに国境を意識せざるを得ず、商売の自由度は格段に制限されることになるでしょう。大規模なエルトン工場のあり方自体が見直されることになるやもしれません。既にオランダとの国境を越えドイツ国内をひた走るバスの車中で、ふとそんなことが頭をよぎりました。バスはその後も快調に飛ばし、お昼前には無事デュッセルドルフに到着しました。

デュッセルドルフはドイツ西部の経済の中心地として、また有数の見本市会場があることでも有名です。今回で25回目を迎えたグラステックは、ここを会場に10月23日から26日の日程で開催されました。グラステックとはあらゆるガラス産業が二年に一度、一堂に会する世界最大級の展示会です。世界50カ国から前回を上回る1,280社が出展し、日本からも7社がブースを出しています。ガラスびん産業は建材の板ガラスからハイテク分野の液晶に至るまで、同じガラスの範疇でありながら、それぞれ製法も異なり用途も実に広範囲に渡ります。会場は9ホール、6万4000㎡に及ぶ広大なスペースの中、ガラスびん関連は主に13,14ホールの二つを占めています。今回我々がグラステックを訪れた主な目的は二つありました。一つは現在使用している検査機をどのようにリフレッシュさせ、今後も長く使っていくか。二つ目は次世代の検査機にどのようなものがあるのかを見極めることです。それぞれお目当てのメーカーのブースを訪れ、慣れない英語を使って身振り手振り、スマートフォンの翻訳アプリも駆使して大汗をかきながらの情報収集です。何とかこちらの意図は理解してもらえたようで、ほっと胸をなで下ろしたのもつかの間、日本国内にエージェントがいないなど、技術的なフォローやサービス面で課題が山積みです。とはいえ、欧米と異なり日本国内のガラスびん需要がシュリンクしている中、一歩腰の引けた国内メーカーに頼ってばかりいるわけにもいかず、これから難しい判断が求められます。

グラステックの会場を見て回る度に感じることですが、ガラスびん産業も実にすそ野が広いということです。出展している企業もレンガなどの耐火物、バーナー、金型、製びん機、検査機など千差万別です。一口に金型といっても、その中の一部であるプランジャーだけに特化していたり、用途は様々ですがコンベア一本に絞っていたりと、とことんこだわってニッチの分野で生きている中小企業が意外に多いことです。見方を変えれば、それだけ世界のガラスびん産業のスケールが、我々日本人の思っている以上に大きいということ。そして、日本とは異なりガラスびん産業が現在も伸びていることから、生産性や品質の向上を目指し、設備投資も十分に行われていることの証だと思います。当たり前の話ですが、伸びている産業であれば、技術革新も生まれます。世界的に見ても、ガラスびん需要が低迷しているのは日本を含む東アジアの一部だけだと聞くと、驚かれる方も多いのではないでしょうか。今回のグラステックでも、活気ある会場の雰囲気に触れることができ、大いなる勇気をもらいました。

翌日の25日もグラステックの会場に足を運び、今回のヨーロッパ視察における全てのミッションは終了しました。翌26日の早朝デュッセルドルフを発ち、パリを経由して27日の朝、成田空港に無事到着しました。今回の視察旅行を通じて改めて感じたのは、ガラスびんを取り巻く環境が、欧米と日本では著しく異なるということです。地元のスーパーマーケットや街角のキオスクで、当り前のようにガラスびん入りの飲料や食品が並んでいる光景を目の当たりにすると、うまく表現できないのですが、単に安全性やエコを重視するだけでは語れない何かがあるのだと感じました。それは日常的に使う容器といえども、ただ利便性や機能性を求めるのではなく、使い心地や風合いまでをも大切にする「大人の社会」の姿なのかもしれません。日本をこうした社会に変えることは、残念ながら我々の力だけでは限界があるのは事実です。それでも、否が応でも成熟せざるを得ない日本の社会が、少しずつでも変わっていくことを期待したいものです。ともあれ、当社が今やらなくてはならないことは、こうした他力本願的なことではありません。今回二つの工場を見学したわけですが、それぞれ特徴あるやり方で生産性の向上を実現していました。我々はついつい最新の設備に目が行きがちですが、どちらも根底には人材の活用がありました。「生産性の向上に何を重視するか」の問いに、「トレーニングと標準化」と即答したエルトン工場の方の言葉が耳を離れません。最後になりましたが、今回のヨーロッパ視察旅行で9日間寝食を共にし、絆を深めることができた23名のグラスマンたちに、この場を借りて改めて感謝します。

七島 徹

2018.11.07

柏洋通信VOL80

日本ガラスびん協会主催のヨーロッパ視察に行ってきました。その③

10月22日の早朝、オランダのアムステルダムから空路イングランドのマンチェスターへ向かいました。今回のミッションはエンサークグラス社のエルトン工場の見学です。マンチェスターはイングランド北西部の主要都市ですが、日本人には意外と馴染みが薄いのではないでしょうか。もちろんサッカーファンなら「赤い悪魔」ことマンチェスター・ユナイテッドの本拠地「オールドトラフォード」ある町として、知る人ぞ知る町なのですが。

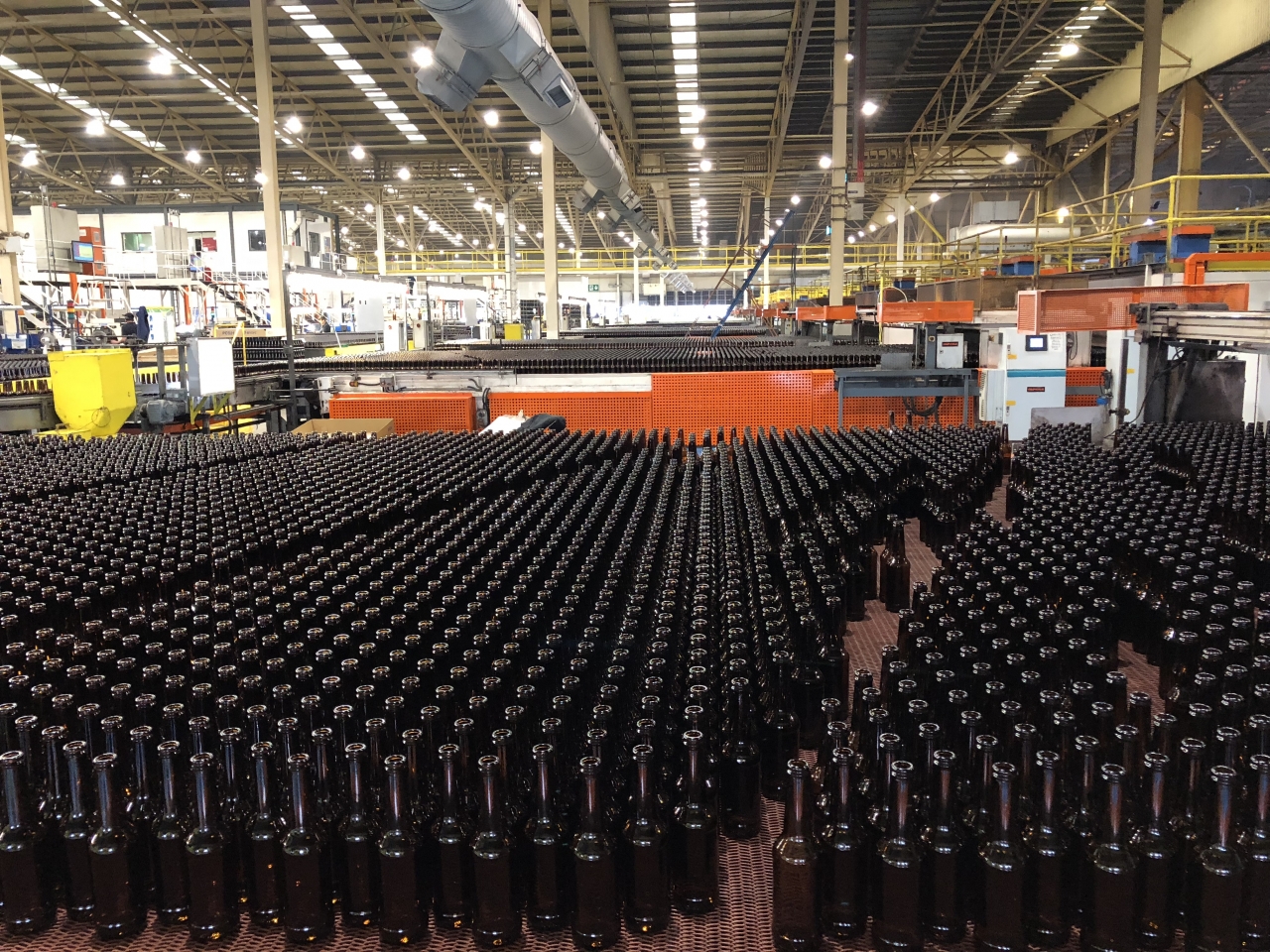

事前の情報によると、エルトン工場は2005年にクイングラス社の工場としてスタートしました。その後2014年にエンサークグラス社に買収され、翌2015年にスペインに本社を置くビドララグループの傘下に入り、エンサークグラス社のエルトン工場として現在に至っています。近年ヒドララグループは3つの工場に総額2.5億ユーロ(約325億円)の巨額の投資を行い、その内の1つであるエルトン工場も大きく変貌を遂げたのだそうです。そしてもう1つ忘れてならないのが、エルトン工場は大規模な充填ラインを併設していることです。すなわち、成形されたガラスびんがそのまま隣の充填工場へと流れていき、ワインやビールなどの飲料が詰められ、そのまま製品となって出荷されているのです。話を聞けばなるほどと思うのですが、実際に見学してみるまでは、どうなっているのかイメージできなかったというのが正直なところです。

マンチェスター空港から北西へバスで40分ほど、目指すエルトン工場はのどかな田園風景の中に、こつ然とその強大な姿を現しました。ミーティングルームでビドララグループとエルトン工場の概要説明を受けた後、充填工場からガラスびんの製造現場に遡るルートで工場見学が始まりました。まずそのスケールの大きさに圧倒されました。製びん工場は750㌧と850㌧の2つの溶解炉を持ち、製造ラインは実に13本を有しています。溶解炉、製びん機を経て検査工程までラインはまっすぐに伸び、いずれも最新の機器が並んでいます。続いて6本のラインが伸び、その中の一本では膨大な数のびんにワインが充填されていました。その後バルク包装されたパレットが自動搬送車に載せられ、巨大な自動倉庫へと吸い込まれていきます。一方で広大なヤードでは大型トラックに充填済みの製品が積み込まれ、全国のスーパーマーケットや小売店へ次々と出荷されていきます。ここエルトン工場では競合他社が持ち得ない、ガラスびん製造、充填、流通を一貫して提供するシステムが確立しているのです。

ビドララグループのもう一つの強みは、人材育成・教育にありました。現場のオペレーターの教育・訓練、そして次世代のガラスびん製造のプロフェッショナルを育成するためのアカデミーを持っており、専門のスタッフがその任に当っています。驚いたことに、自社の人間だけではなく、一部を除いて広く他社からも受け入れているとのこと。当日はトレーニングルームで教育を行っている場面も見せていただきましたが、現場で実際に使用されている設備が稼働可能な状態で設置されており、座学ばかりでなく現場技術の習得も効率的に行われていることが分かりました。実にうらやましい環境です。最後に「生産性を上げるために何を一番重視するか」と質問すると、間髪入れずに「トレーニングと標準化」という答えがかえってきました。ここエルトン工場でも、最新の設備や機器に優るとも劣らず、従業員のモチベーションや能力を大切にしていることが分かりました。

七島 徹